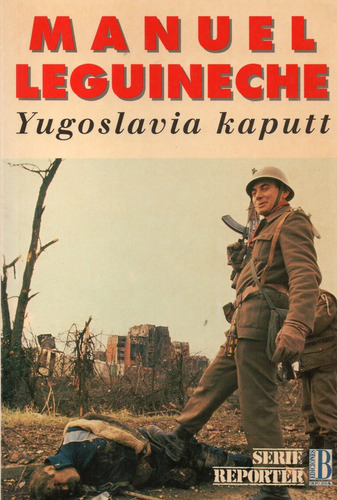

Yugoslavia Kaputt, De Manuel Leguineche (Usado)

Precio sin impuestos nacionales:

Vendido por LIBRERIAELEXTRANJERO

+1000 Productos

+100

Ventas concretadas

No brinda buena atención

Despacha sus productos a tiempo

Características del producto

Características principales

Autor | Manuel Leguineche |

|---|---|

Idioma | Español |

Editorial del libro | Ediciones B |

Otros

Género del libro | Ciencias sociales y humanísticas |

|---|---|

Subgéneros del libro | Historia |

Descripción

Yugoslavia Kaputt, de Manuel Leguineche. Ediciones B, año 1992. Tamaño 22 x 15 cm. Incluye 58 fotografías y 10 mapas en blanco y negro. Estado: Excelente. Cantidad de páginas: 258

Seis repúblicas, cinco naciones, cuatro idiomas, tres religiones, dos alfabetos y un partido. Eso era antes. Serbia se queda sola con Montenegro porque se dice que los montenegrinos son «más serbios que los propios serbios». El resto, Eslovenia y Croacia, obtuvieron su independencia, lo mismo que Bosnia-Herzegovina, en medio de la tempestad. Macedonia quedó a la espera de un reconocimiento que Grecia no le quería conceder en el seno de la Comunidad Europea.

Yugoslavia ha sido siempre la más balcanizada de los Balcanes. Después de la muerte de Tito, la presidencia se hizo rotatoria. El país de los eslavos del sur* que es lo que significa Yugoslavia, vivió bajo la inflación y las borrascas étnicas. Son eslavos como los rusos, checoslovacos, polacos y búlgaros. La «lingua franca» es el serbo-croata. También los musulmanes de Bosnia-Herzegovina son eslavos. Pero esa pertenencia a la familia indoeuropea nunca ha bastado para construir la casa común. El ejemplo más llamativo es el de Kosovo, de mayoría albanesg, que fue la provincia autónoma anexionada por Serbia que primero dio muestras de inquietudes independentistas.

Yugoslavia, que es como se llamó este país que nunca quiso formar parte de la Europa del Este, es ideal para los redactores de guías turísticas. En líneas generales, Yugoslavia tuvo dos puntos de referencia: Viena y Estambul, el imperio austro-húngaro y el imperio otomano. Bosnia y Macedonia están más cerca de Estambul que de Viena. Los guías nos informarán que en Macedonia las mujeres ya no llevan velo, pero no pueden evitar (o podían evitar) llevarse el chal a la altura de la boca. Los hombres visten aún caftanes, o se tocan con el bonete de Mahoma, o llevan barbas blancas o fuman el narguilé.

En el otro extremo de Yugoslavia, Eslovenia mira hacia la capital austríaca. Hemos dejado atrás el perfume de Turquía, los bazares y los narguilés. «Parece el patio de un colegio de chicas», escribía hace casi treinta años Charles Rebuffat. «Nosotros no comemos maíz —te dirán—, se lo damos a los cerdos. Hablamos un idioma conservado a través de los siglos, que todavía mantiene la palabra “duar”, un plural especial para dos amantes». Sus carreteras son también diferentes, centroeuropeas lo mismo que sus cementerios, que están llenos de estatuas de bronce.

Estas repúblicas están atravesadas por un intenso nacionalismo. Adonde naces más que adonde paces. Para Einstein el nacionalismo era una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad. Pío Baroja creía que el nacionalismo se cura viajando. Los croatas, los eslovenos, los kosovares, los serbios, los bosnios viajan, pero su corazoncito está en Belgrado, en Liubliana, en Zagreb, en Prístina. Un proverbio polaco señala que se puede juzgar a un hombre por su nación pero no a una nación por un hombre. Ese hombre fue Tito y esa nación, Yugoslavia, dejó de existir. Después, el nacionalismo.

El parroquialismo: unos y otros discutirán sobre quién tiene las mejores casas, las mejores piedras, mayor fuerza física, el mejor aguardiente, las mujeres más guapas. Este último asunto se da por zanjado siempre que los demás admitan que las chicas más hermosas son las de Liubliana o las de Split, en la costa croata. Los de Liubliana les dirán a los de Belgrado que su capital es como Salzburgo, más cercana a Viena que al Bosforo, música, nutridas librerías, filosofía, cultura, un touch of class nordista que no oculta una cierta pedantería.

El croata es hombre de negocios. Tiene una feria en Zagreb, le gusta el trabajo bien hecho, la eficiencia teutónica. Al dálmata, aunque Venecia no se ha portado bien con él, le ha quedado esa impregnación, la extraversión italiana. Habla con las manos. El bosnio es más serio, aunque como en Estados Unidos con los polacos, los ex yugoslavos hacen chistes sobre lo retrasados, perezosos (y sucios) que son los bosnios. Los serbios dirán de los croatas que su espíritu es tan estrecho como sus valles, que es lo que dijo Heine de los suizos. El bosnio, como el montenegrino, es muy sufrido. El serbio es desaliñado, sentimental, romántico, sin trazas de pudibundez, «como un vividor anarquizante que sabe apreciar los chistes verdes, la chuleta de cerdo picante y el arte surrealista». Los montenegrinos son altivos, bárbaros, guapos como artistas de cine, testarudos y «espontáneos como niños».

Los sociólogos dirán que era tierra de contrastes, que la mujer era libre o se había emancipado en algunas regiones, o debía quedarse en casa con la pata quebrada en otras, como en territorio musulmán. Yugoslavia es el emblema del Norte y el Sur. Hay o había una Yugoslavia rústica, apegada a las tradiciones, y otra urbanizada, industrial. Se supone que en una el código moral era estricto y en la otra más relajado, modernista, convertido a la sociedad de consumo, a los pantalones vaqueros y a las series norteamericanas de televisión. Se ha dicho que el turismo cambió la piel de los pueblos mediterráneos. Yugoslavia lo hizo en la costa. Más de siete millones de turistas en 1987. En baja total, la cifra descendía a medida que los telediarios reflejaban los problemas yugoslavos.

En 1978, el libro de Helene Carrere d’Encausse El imperio estalla nos pareció la exposición algo prematura de un problema. ¿Quién podía imaginar entonces, salvo entre otros la especialista francesa en la URSS casada con Jean d’Ormesson, que el férreo imperio creado por Lenin, y conservado a toda costa y a un alto precio por Stalin, podría desintegrarse un día? Era evidente que el llamado «centralismo democrático» mantenía en apariencia unido un rompecabezas de más de cien naciones y nacionalidades que hablaban más de cien lenguas distintas y a las que separaban la historia, la raza, las tradiciones, las creencias. Todo.

Helene Carrere escribió en 1978 que la URSS no era un país parecido a los demás; era casi un continente en el que se encontraban Asia y Europa. No era tampoco un Estado, era casi un imperio, el último imperio. Según la leyenda, la URSS era el Estado obrero, pero lo cierto es que antes de todo eso era un Estado de naciones con una atormentada historia, hecha de invasiones, luchas y «paciencias reconquistadas», que al cabo de los siglos había fabricado un «pueblo indefinible».

Se comprende la historia cuando se mira al espacio geográfico: éste era el resultado de las graves tensiones que asolaban a Armenia y Azerbaijan. La primera era de tradición cristiana, y la segunda musulmana chiíta, heredera, como Bosnia, del Imperio Otomano y atizada por el fuego islamista de Teherán. Después la Unión Soviética se partió en quince.

En Yugoslavia, como en la URSS, la diferencia de las naciones entre ellas prevalecía sobre la uniformidad de las ideas comunistas. La ficción creada por Lenin y Stalin de la fachada común entre pueblos diversos, nacida de la revolución de la clase obrera de 1917, según la cual todos los hombres son iguales ante el trabajo y el capital, no duró mucho. Todas esas poblaciones de orígenes diversos a las que hizo coexistir en paz en sus fronteras se vino abajo con estrépito. El marxismo (el titismo) fracasaron también como alcaloide. El Imperio de los zares era una «prisión de los pueblos».

El Komintern comprendió en la reunión de Bakú, en 1920, que los pueblos dominados, los mismos que Lenin utilizó para asegurar el triunfo de la revolución, no deseaban ser el instrumento de los bolcheviques, no querían ser los comparsas de la revolución europea. Lo que pidieron en aquellas dramáticas jornadas fue el control de su propio destino. «Nos estamos jugando el destino y la integridad de nuesta nación», aseguró Gorbachov en el telediario nocturno de Moscú el 1 de julio de 1989. ¿Cómo podía mantener unidos a unos pueblos que no querían estarlo?

Un día despertaron las pasiones dormidas. Se dice que la resignación parece una característica del alma rumana («Una cabeza doblada no será cortada»), Cioran habla de «la nobleza de nuestra servidumbre». No es ésa la disposición del alma serbia, croata o musulmana.

Cuando los estados totalitarios no lo controlan todo, no controlan nada. Eso es lo que le ocurrió a Gorbachov en la URSS y a los herederos de Tito en Yugoslavia. En diciembre de 1978, o sea dos años y medio antes de su muerte, Josip Broz Tito mostraba su confianza en el régimen. La gente se preguntaba: ¿Y después de Tito, qué? «Después de Tito —respondían los titistas—, Yugoslavia, las instituciones, la presidencia colegiada, las repúblicas unidas, la patria común». “Se equivocan quienes piensan que un día, cuando no esté yo en el cargo, podrán debilitar Yugoslavia desde dentro —decía Tito—, o hacerla presa de una invasión exterior. Yugoslavia es un país plurinacional, posee una unidad muy fuerte. Cuento además con uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Si fuese necesario, reuniría cerca de ocho millones de combatientes en el campo de batalla. Los yugoslavos saben luchar, y siempre sabrán defender a su patria”. Una unidad muy fuerte. Trece años después de las palabras de Tito la patria común se despedazaba entre sí, los yugoslavos sabían luchar…entre ellos.

Las filas de Tito en Bosnia se nutrieron de los serbios perseguidos por los ustachas, los montenegrinos bajados de las fragosas montañas, pero también de croatas y musulmanes. No se sabe a ciencia cierta cuántos yugoslavos murieron a lo largo de la guerra. Un millón y medio, un millón setecientos mil. Muchos de ellos cayeron ante los alemanes, pero la mayoría sucumbió a las venganzas, a la guerra fratricida entre yugoslavos. La batalla de la Sutjeska al este de Bosnia —contada entre otros por el británico William Deakin, que formó parte de la misión de Churchill cerca de Tito— fue una de las más heroicas libradas por el hombre que se autonombró mariscal.

Bosnia es la región situada al norte, Herzegovina, más pequeña, al sur. Cuando se deja Croacia camino de Bosnia, el contraste no puede ser más profundo. «Pocos lugares en Europa —apunta el profesor Paul Garde en Vie et mort de la Yougoslavie— dan tan claramente la impresión de que se pasa de un universo a otro, del mundo danubiano o mediterráneo a los Balcanes». Los Balcanes islamizados, posesión otomana durante más de cuatro siglos, con aldeas erizadas de minaretes, de cafetines turcos, de hombres con fez y turbante. Bosnia-Herzegovina flota un poco sobre tierra de nadie con dificultades de identidad, de autoafirmación, frente a vecinos poderosos, conscientes de su nacionalidad. En 1968, Tito designó a los bosnios de forma oficial como Musulmanes, con mayúscula.

Durante el Imperio Otomano escribían el serbo-croata con caracteres árabes. De los judíos españoles llegados en el siglo XIV, tan sólo quedan unos mil en Bosnia. Las casas bosnias, como las turcas, tienen balcón y patio interior. Hacen la vida en torno a la mezquita, la defensa espiritual contra el infiel. Herzegovina —de Herzeg, «duque»— es tierra de tabaco y olivos, de montañas rocosas con tumbas de bogomiles. Los amados de Dios formaban la secta que como los zoroastrianos de Persia creían en las dos fuerzas, la de Dios y la del demonio. El profesor Garde se niega a sostener el mito de los bogomiles como secta herética que se rebeló contra los complicados ritos de Roma y Bizancio. En 1908, el emperador Francisco José completó la anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austro-Húngaro.

Bosnia es tierra de montañas, lagos, bosques, colinas y valles, de manadas de lobos, de osos, perdices, urogallos y faisanes, de truchas y castillos. Todo eso lo recoge el Nobel Ivo Andric en Crónicas de Travnik en Un puente sobre el Drina. No cambia sólo el paisaje, sino el concepto del tiempo, que transcurre lento, parsimonioso. El español de Cervantes es la lengua secreta de los judíos sefarditas de Sarajevo.

Bosnia-Herzegovina perdió sus atributos de tierra extraña y hospitalaria, aislada, romántica, de mezquitas polvorientas y zocos perdidos, de bogomiles ascéticos que adoraban a Lucifer. La Bosnia de la primavera y verano de 1992 era la de aldeas atacadas con mortero, de poblaciones fusiladas al amanecer, o pasadas a cuchillo, de campos de fútbol transformados en campos de concentración, de trenes de refugiados, de limpieza étnica, de mezquitas bombardeadas, de toque de queda, de tableteo de ametralladoras durante la noche, de llantos y ataúdes, de fosas comunes. Serbia es el pueblo elegido. «Los serbios a los sauces», gritaban en 1941 los ustachas. En los sauces colgaba la soga del ahorcado. Annie Le Brun, autora de Los castillos de la subversión, definía el nuevo conflicto como una guerra de viejos «en la que se defiende la idea de reunir a los serbios en un imperio que tendrá que extenderse allí donde hay serbios, aunque sean minoritarios». Los campos del horror llenaron Bosnia.

Ante la agresión serbia en Bosnia, las democracias parecían tan desarmadas como hacía cincuenta años frente a la guerra de España. “Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, escribía el diario conservador de París Le Fígaro, “siempre los mismos países, rivalizan en la indecisión, en la falta de coraje, en la ausencia de imaginación”. Para Estados Unidos es un conflicto europeo, en un área donde al parecer no regía el «nuevo orden». Gran Bretaña predicaba como en 1936 la «no intervención». Francia creyó que salvaba la cara con el envío de unos cuantos aviones a la España republicana. André Malraux vino con ellos. «El caso de Francia —añadía Le Fígaro— es el más instructivo en el plano militar. En 1936, Gamelin, jefe del estado mayor del ejército francés, desaconsejó la ayuda a los republicanos españoles. El ejército no disponía de aviones, tanques, ni hombres». En 1992, el planteamiento es el mismo. El 63 por ciento de los franceses se declaraba favorable a una intervención armada. Pero no se dispone de hombres para intervenir en Serbia. O no se rompía el embargo de armas para no prolongar la agonía de Bosnia. El mismo argumento que fue válido para España: no se suministra armamento para evitar que dure la carnicería. Se dejaba a una de las partes la iniciativa de la guerra. España envió legionarios«Nunca más», rezaba a la puerta de los campos de concentración nazis en 1945. «Descansen en paz. El error no se repetirá», leímos en el cenotafio de Hiroshima. En Sarajevo volvió el «nosotros» y el «ellos». El «Dios está de nuestra parte». Los que bombardeaban Sarajevo no eran psicópatas, gentes fuera de lo normal; se demostró que los nazis que cometieron las bestialidades de la Segunda Guerra Mundial tampoco eran monstruos. «Pocas naciones pueden considerarse inmunes —escribió Primo Levi, víctima de los láger alemanes— a la futura ola de violencia generada por la intolerancia, la ambición de poder, las dificultades económicas, el fanatismo religioso o político, a la guerra de desgaste racial». No bastaron docenas de millones,de muertos. ¿Y el derecho de injerencia?

«Tenían rostros como los nuestros», respondía Primo Levi cuando le preguntaban por sus torturadores. Nosotros somos limpios, libres de culpa, honrados, civilizados, ellos son veneno, escoria, basura. Por eso los matamos. Convivimos durante siglos con ellos, pero se demostró que fue un error.

Las bombas son increíbles hasta que empiezan a caer. «El peligro pertenece al pasado», aseguraba Izetbegovic, el presidente de Bosnia-Herzegovina, elegido con el boicot de los serbios, pocas horas antes del estallido de la guerra, o como se llamara esa mezcla de saqueos, rapiñas, francotiradores, matanzas, mutilaciones y depuraciones étnicas. Da Grima utiliza la palabra «limpieza». Sólo una batalla perdida puede ser más triste que una batalla ganada. Vivimos en la época del pensamiento-Kleenex.

Bosnia fue «el cerrojo y la llave de oro». Es la barbarie y el heroísmo. «Los chiquillos de Travnik jugarán a los cónsules y a los kavasses a orillas del río, montados sobre palos o maderos. Luego, también se olvidarán de esas cosas, como si nunca hubiesen existido. Y todo seguirá siendo, por la voluntad de Dios, como siempre ha sido». En las últimas líneas de Sucedió en Bosnia, aquel último viernes de mayo de 1814 se comentaba la carta de despedida del cónsul francés en Travnik: “Espero que en adelante —decía- nuestra gran familia europea, unida y reconciliada, deje de ofrecer al mundo el triste ejemplo de la discordia”. El anciano Hamdi Beg, de la novela de Andric, calló, ya sin aliento. Los demás permanecieron en silencio. Y mientras fumaban, disfrutaban “del grato y soberano silencio”. Ese silencio fue una pausa, un soplo en la atribulada historia de los Balcanes.

El autor

INDICE

1- La república de Babel

2- Los caprichos del mariscal

3- Así eran los yugoslavos

4- La caja de Pandora

5- La «Pimpinela Escarlata» de los nazis

6- Dolce Vita en Belgrado

7- Prohibido el pesimismo

8- Setenta años

9- La primavera de Liubliana

10- Las campanas de Liubliana

11- Jinetes de España

12- Un pañuelo desgarrado

13- Vísperas sicilianas

14- La vanidad de la acción

15- Vukovar

16- Dubrovnik

17- La Virgen de Medugorje

18- Los campos del horror

19- Del Danubio a los Balcanes

20- Kosovo, Macedonia y Montenegro

21- Bienvenidos al infierno

Indice onomástico

Librería El Extranjero ofrece servicio personalizado de entrega a domicilio en Capital Federal

Realizamos envíos a todo el mundo a través de Correo Argentino

Dentro de Argentina trabajamos con envíos vía Mercadoenvíos

Aceptamos MercadoPago

No trabajamos contrarreembolso

Nuestro local se encuentra a la vuelta de la Estación Federico Lacroze del subte B, Olleros entre Corrientes y Forest, en pleno barrio de Chacarita. Te dejan a una cuadra los siguientes colectivos: 19-39-42-44-47-63-65-71-76-78-87-90-93-108-111-112-123-127-176-184, además del Ferrocarril Urquiza

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10.30 a 19 hs